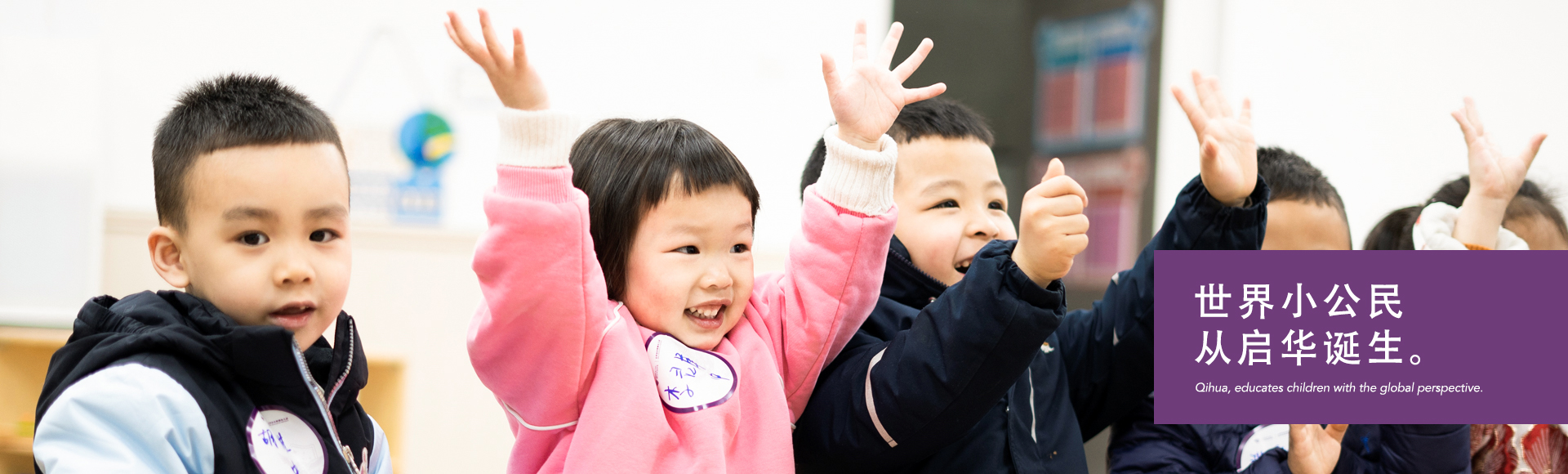

踩水、听雨、玩泥...走进启华的“活”课堂

面对“大自然缺失症”的现状,让孩子们回归自然已经是教育者和家长们的共识。

在启华幼儿园,每学期都会开展户外主题探究课程。孩子们在天气允许下,不仅在校内保持充分的户外探索时间,也会走出校园,去到我们的“后花园”,在广阔的后山感受自然的馈赠。

孩子感觉“无聊”,不是因为没有玩具,而是因为缺少与世界的“深度链接”。

当你走进启华幼儿园,会发现总有教室是空着的。那一定是孩子们在老师的带领下外出“晃荡”了。

雨天时,感受踩水坑的乐趣,用玻璃瓶接雨水,听雨落下的声音;夏天时,光脚走在校园里,感受地面、木板、草地的不同触感......

不同于许多家长主张的“精细化育儿”,将孩子包裹在“充满保护”的干净环境中。启华幼儿园认为孩子们就应该到自然中去“脏”玩。这些“脏东西”不仅不是脏的,反而能极大地刺激孩子免疫系统的

启华幼儿园的老师们时不时的就把教室搬到户外,搬到没有天花板的地方,搬到有花有草的场所,让孩子们深度和自然联结。用体验的方式,引导孩子打开五感、开拓思维。

当孩子用手指轻触甲虫的背壳,当他们在溪边堆砌鹅卵石塔,这些看似简单的动作背后,是观察力、专注力与科学思维的萌芽。

给孩子发呆、错过、重复探索的权利,他们的发现会比我们预设的更精彩。

自然物是最开放的教具,让孩子在游戏中触摸数学、科学与艺术的交叉点。

当孩子问出“蜗牛为什么爬得这么慢?”“为什么这两棵树的树叶形状不一样?”“鱼摸起来怎么滑溜溜的?”时,我们感受到大自然的魅力,它让孩子主动去思考、去探索。

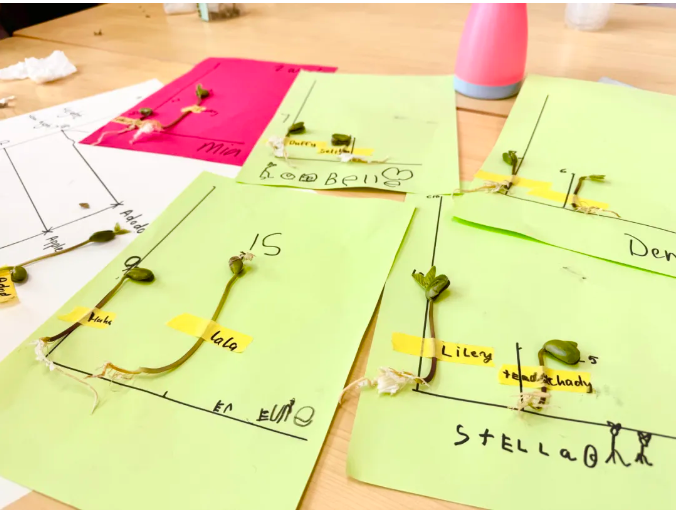

老师引导孩子们记录植物种下的时间、高度、形态,为植物设计一个专属身份证。带孩子们定时观察植物的变化并用自己的方式记录。

有的班级老师会用一年甚至更长的时间去观察、跟踪与记录一片树叶的四季变化。

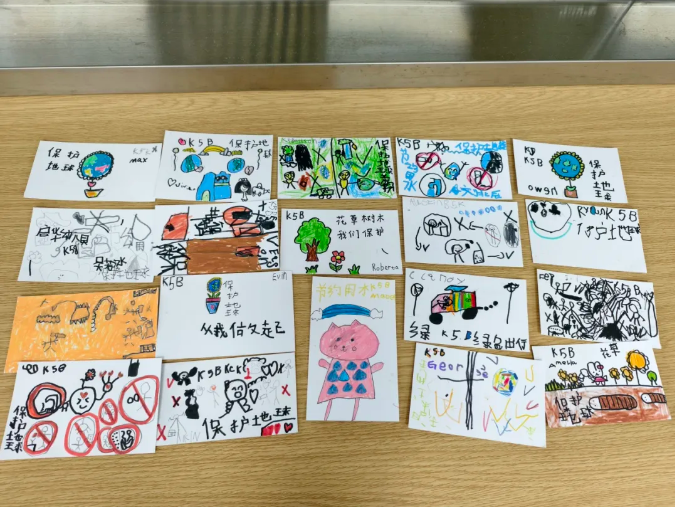

你会发现,孩子们有其独特而多样的理解与表达。

通过一天中不同时段的光影变化,激发孩子们对光影现象的好奇心,引导他们回到教室搭建黑屋子,利用手电筒观察并绘制不同角度折射或叠加的影子;用粉笔记录一天内不同时间自己、同伴或积木在地面上的影子变化;进行凸透镜“聚光自燃”的探究实验等……

启华幼儿园不期望每位孩子都成为昆虫学家、生态学家或是物理学家,只是通过自然教育的过程,让孩子们保持对世界的好奇心,这是更好地开发孩子潜能、认识世界的方式。

除了将自然教育融入故事、音乐、手工,生活教育也是必不可少的一部分。

到了户外的实操环节,工具、生火、搭建、绳结的技能学习也让孩子们亢奋不已。

孩子们在实践中不断提升着团队协作、同理心、责任感等能力。

自然教育会带给孩子可贵的精神品质。在自然教育中获得的这种对生命万物的觉察和尊重,会迁移到孩子生活的方方面面,成为一种难能可贵的素养,沉淀为独属他们自己的生命底色。

对于孩子们而言,大自然是一个充满丰富变化的游乐场。花草、树木、鸟兽、蓝天、白云、光影、山岚、河川、海洋…

他们根据自己的想象,重新组合这些元素,自由地探索和创作,从而在记忆中留下美好而深刻的生命印记。

AI时代来临,技术越是发达,我们越是要回归生命原初的感知、观察、倾听,去哺育孩子的感官和精神。

在即将到来的暑假

和启华幼儿园一起

把课堂还给清风、泥土与蝉鸣

守护每个孩子用本能学习的天赋